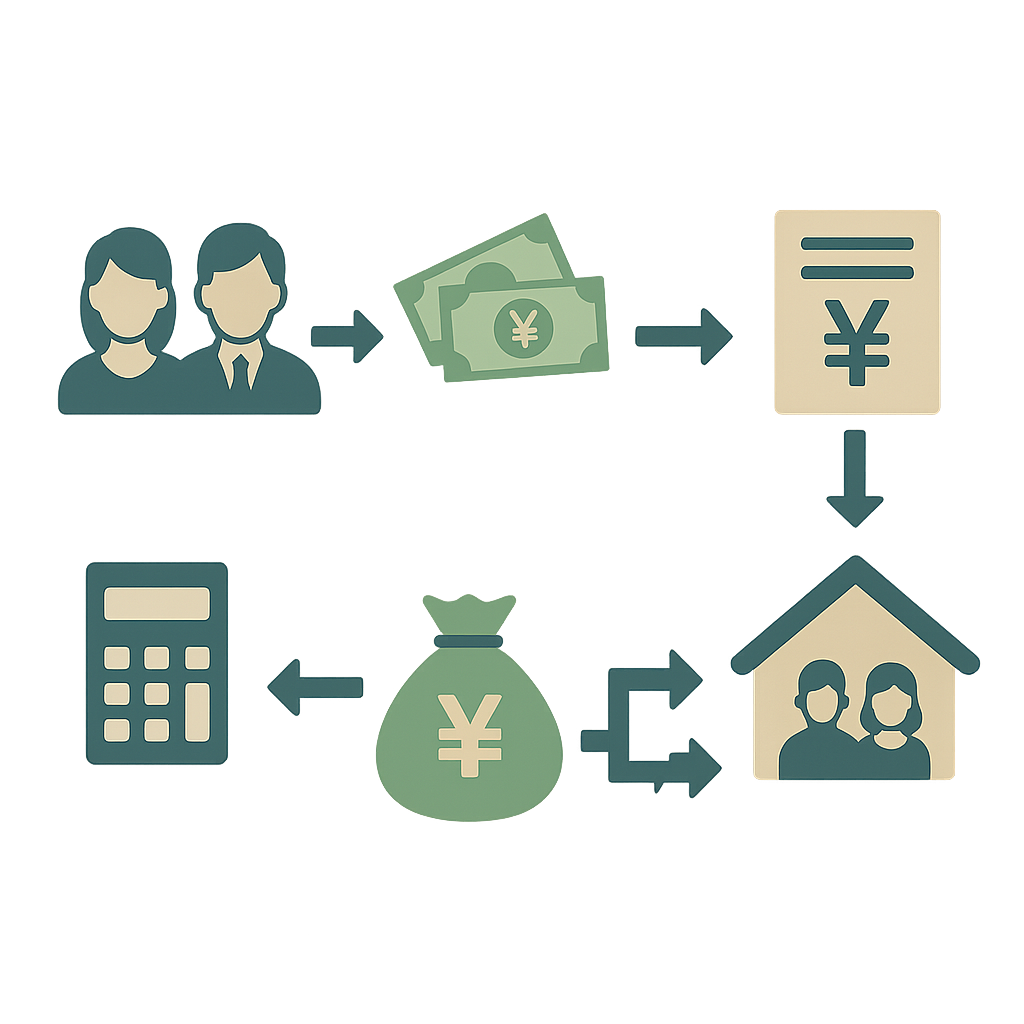

給付付き税額控除とは「減税+現金給付」で低所得層にも減税効果を確実に届ける仕組み。物価高と定額減税の限界を補い、消費税の逆進性を和らげつつ就労を阻害しにくいというメリットがあります。

要点

内外の研究と各国制度は、軽減税率よりもターゲットが明確で費用対効果が高い可能性を示しています。

一方、日本で導入するとなると所得捕捉と迅速給付のためのデジタル実装が前提となりますが、マイナンバーカードの普及などのデジタル化の遅れが懸念材料。直近の税制調査会でもそのような点から個人課税の見直しが継続審議事項となっている。

どのような影響があるのか

| 家計 | 非課税・低所得層にも減税効果が届く。現金給付で可処分所得を即時補強しつつ軽減税率より的確配賦の効果もある |

| 企業 | 賃上げ・就労のインセンティブを損ねにくい設計が可能。就労維持に中立的。 |

| 制度 | 消費税の逆進性対策としての費用対効果が相対的に高い可能性。 |

| 行政 | マイナンバー×所得情報×口座紐付けで迅速・正確な支払いが鍵。 |

1. 何が起きたか(概況)

- 2014年、消費税8%時に「臨時福祉給付金」で逆進性を暫定対応。恒久制度は見送り

- 英国は賃金実績に連動するユニバーサル・クレジット(UC)で月次のRTI賃金データを給付に直結。運用知見が蓄積

- 日本では税・社保一体運用の選択肢として「給付付き税額控除」が再浮上。研究・提言が相次ぐ

- 行政の送金基盤は「公金受取口座」整備が進行。制度運用上の論点も公開更新

- 2025年も税制調査会で個人課税を継続審議。年末の税制改正大綱が制度方向性の分岐点

https://www.mof.go.jp/pri/publication/financial_review/fr_list8/r157/r157_1.pdf

仕組みと背景(テキスト図解)

類型(各国実例ベース)

- ①勤労税額控除型(EITC)

- ②児童税額控除型

- ③社保料負担軽減型(例:オランダ)

- ④消費税逆進性対策型。

基本式(例)

- フェーズイン:給付=min(M, α×労働所得) → 最大給付M

- フェーズアウト:所得が閾値Y0を超えると、給付=M−β×(所得−Y0)

- 目的に応じてM・α・β・Y0を政策設定。就労歪みを抑える。

- 比較軸:軽減税率は恒常コスト高・逆選択の懸念。給付付き控除はターゲティング精度が肝。

4. ステークホルダー

| 国税庁 | 税額控除・還付の執行、適正申告と不正抑止の設計。 |

| デジタル庁 | 公金受取口座・システム連携の運用標準。 |

| 財務省 | 制度設計、財源配分、恒久化是非。 |

| 自治体 | 周知・相談・不服申立の一次窓口(想定)。 |

| 企業 | 賃金情報の適時提供、実務負担最小化(将来的に国内版RTIを議論) |

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/18/pdf/04.pdf

データで判定(指標・閾値・判定日)

| 指標 | 閾値 |

| 公金受取口座の登録・到達率 | 閾値:成人人口比で多数派到達(例:>70%)で実装リスク低下。次回点検:2025年12月末更新公表時点。 |

| 税制調査会・与党大綱での「制度化」文言の具体度 | 導入年次・対象・給付式の明記。次回点検:2025年12月 与党税制改正大綱 |

6. FAQ(検索意図を反映)

Q1. 給付付き税額控除とは?

A. 税額控除に還付・給付を組み合わせ、非課税層にも実効減税を届ける制度。類型は4つ。

Q2. いつから実施されるのか?

A. 現時点で開始時期は未確定。年末の税制改正大綱と通常国会の審議が分岐点。

Q3. 対象者は?無職でももらえる?

A. 設計次第。EITC型は勤労所得が要件。消費税逆進性対策型は住民税非課税等を基準に給付対象を設計可能

Q4. いくらもらえる?

A. 例:最大給付Mを設定し、所得に応じて段階縮小。過去の日本の暫定給付は1万〜3万円規模。制度化のMは今後の大綱で決まる。

Q5. メリット・デメリットは?

A. メリット:ターゲティング精度、費用対効果、就労中立性の設計余地。デメリット:所得捕捉精度、事務の複雑化、不正・過誤給付リスク。

Q6. 軽減税率より有効?

A. 多くの分析で、低所得層の負担軽減は給付付き控除が優位との結果がある。

Q7. 導入国は?日本以外の実例は?

A. 米国EITC、英国UC(RTI連動)、オランダ型の社保料軽減など。

代替シナリオ

- 代替:軽減税率の拡充/定額給付の断続運用。

導入リスク

- リスク:所得データ遅延・口座未登録で遅配、誤給付・不正、行政・企業側の実装負担、財源膨張。対応策はRTI等の賃金データ即時連携、公金受取口座の普及、段階導入。

今後のスケジュール

| 2025年10–12月 | 税制調査会→与党税制改正大綱(2025年12月) |

| 2026年1–3月 | 通常国会で税制改正審議(導入時期・式の確定見込み) |

| 継続進行 | 公金受取口座の制度運用アップデート継続。 |

更新履歴

- 2025-10-20 v0.1 初版

コメント